ITE 2023/1 war zu zehn Jahre Papst Franziskus. Edito und das ganze Heft können hier heruntergeladen werden. Der Grundsatzartikel von damals ist auch heute noch lesenswert und erhellend:

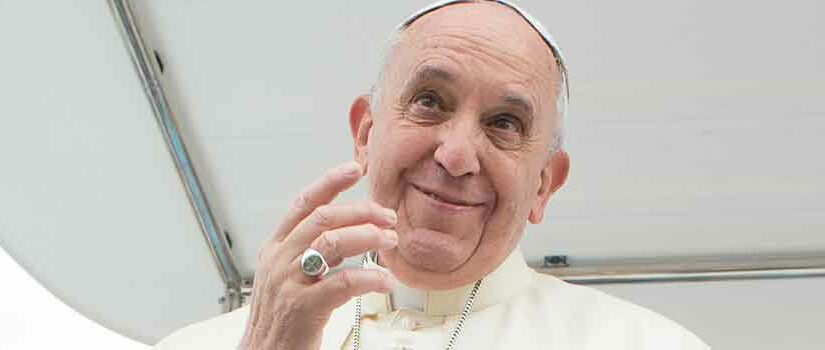

Nomen est omen: Papstnamen sind Programme. Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger war von 2005 bis zum 11. Februar 2013 im Amt – ist der 16. Papst mit dem Namen Benedikt und bezieht sich auf einen mittelalterlichen Mönchsvater und Ordensgründer. Und Papst Franziskus, gewählt am 13. März 2013, ist der erste Papst, der sich auf Franz von Assisi beruft. Als Argentinier ist er der erste gebürtige Nichteuropäer seit dem 8. Jahrhundert, nämlich Lateinamerikaner. Vor seiner Wahl arbeitete der Erzbischof von Buenos Aires als Seelsorger und nicht als Berufstheologe oder an der Kurie.

Als Jugendlicher las ich von Joseph Ratzinger die Einführung ins Christentum. Vor allem eine Bildbeschreibung daraus ist mir geblieben und hat mein Leben damals beeinflusst. Ratzinger schreibt von der «Bedrohung der Ungewissheit» und von der «Brüchigkeit des Ganzen». Auf Seite 37 liest man über «die einzige Alternative»: «Paul Claudel hat in der Eröffnungsszene des ‹Seidenen Schuhs› diese Situation des Glaubenden in eine grosse und überzeugende Bildvision gebannt. Ein Jesuitenmissionar, Bruder des Helden Rodrigo, Weltmann, irrender und ungewisser Abenteurer zwischen Gott und Welt, wird als Schiffbrüchiger dargestellt. Sein Schiff wurde von Seeräubern versenkt, er selbst an einen Balken des gesunkenen Schiffs gebunden und so treibt er nun an diesem Stück Holz im tosenden Wasser des Ozeans.»

Dieses Bild hat mich als Jugendlicher so sehr beschäftigt, dass ich es malte und es lange im Zimmer aufhängte. Es war dies ein Lebens- und Glaubensbild, das mich in meiner Jugend begleitete, bis mir die franziskanisch-kapuzinische Lebensweise ein anderes Lebensgefühl vermitteln konnte. Ich denke, dass man diese Veränderung des Lebensgefühls auch bei den beiden Päpsten finden kann. Denn Franz von Assisi – und nicht mehr Benedikt von Nursia – steht für Jorge Mario Bergoglio Pate.

Maria, die Knotenlöserin

Interessanterweise fand ich später von Jorge Mario Bergoglio ein anderes Bild, dass mich bis heute begleitet und das mehr Hoffnung ausdrückt. Auch dieses Bild fand ich in einem Buch, jedoch nicht in einer theologischen Abhandlung, sondern in einem langen Interview: Papst Franziskus. Mein Leben, mein Weg. El Jesuita. Die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio von Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti. Die Erstveröffentlichung in Spanisch war 2010 und erfolgte somit noch vor der Papstwahl.

Jorge Maria Bergoglio, der auch in Deutschland studiert hatte, bekam von einer deutschen Frau eine Postkarte mit dem Bild Maria Knotenlöserin aus der Jesuitenkirche St. Peter am Perlach zugeschickt. Bergoglio, der in Deutschland nicht nur einfache Zeiten erlebte, war fasziniert und sehr angetan von diesem Bild. Er nahm das Motiv mit nach Buenos Aires zurück und verbreitete es. Seine Priesteramtskandidaten schickte er mit diesem Bild in die Armenviertel von Buenos Aires. In der Kirche San José del Talar (Buenos Aires, Argentinien) hängt heute sogar eine Kopie des Bildes von St. Peter am Perlach, das an jedem Achten des Monats viele Pilger anzieht. Heute ist Maria Knotenlöserin «ein Bild, dessen Verehrung zu einem ausgesprochen populären Phänomen der Volksfrömmigkeit in Buenos Aires geworden ist» (S. 23). Auch im Gästehaus des Vatikans, Casa Santa Maria, wo Papst Franziskus eingezogen ist – statt im Palast zu residieren – sowie auf der 50-Euro-Goldmünze der Vatikanstadt von 2017 findet sich eine Darstellung der Knotenlöserin. Nun, Knoten gab es in der Regierungszeit von Franziskus bis heute einige zu lösen. Ob er dies gemacht hat und wie er es tat, darüber will diese ITE-Ausgabe einige Aspekte aufgreifen und beantworten.

Zuhören und antworten

Joseph Ratzinger hat viele theologische Bücher geschrieben, gelehrt und mit seiner Lehre Politik gemacht. Jorge Mario Bergoglio hat bei seinem Amtsantritt auf das Buch eines anderen Theologen verwiesen: Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens von Walter Kardinal Kasper. Auch wenn es Leute gibt, die über die Theologie von Papst Franziskus die Nase rümpfen, dann sehe ich in seinen Interviews und Begegnungen einen Menschen, der sowohl ein theologisch wie auch ein kulturell vielfältiges Wissen hat. Dieses wird jedoch zumeist dialogisch umgesetzt. Hinzu kommt, dass der jetzige Papst nicht nur mit Theologen diskutiert – vgl. den Schülerkreis von Joseph Ratzinger –, sondern auch Journalisten und vor allem Menschen am Rande der Gesellschaft zuhörend beachtet.

2022 kam das Interview-Buch Papst Franziskus. Ich trage euch im Herzen. Meine Antworten auf die Fragen der Armen dieser Welt. in die Buchhandlungen. Da hört einer zu und gibt nicht Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat oder niemanden interessiert. Die Worte von Papst Franziskus sind allgemeinverständlich, auch für die Ungebildeten dieser Welt.

Sibylle de Malet, Pierre Durieux und Loïc Luisetto haben die Inhalte des Buches koordiniert: «So machten wir uns daran, Fragen von armen Menschen aus der ganzen Welt zu sammeln. Dabei wurden wir unterstützt von befreundeten karitativen Vereinigungen auf fünf Kontinenten. Innerhalb weniger Wochen erhielten wir mehr als tausend Fragen von Kindern aus den Elendsvierteln Brasiliens, von Frauen aus dem indischen Flachland, von jungen Menschen aus der iranischen Wüste, von amerikanischen Obdachlosen, von Prostituierten aus Asien, von madagassischen Familien … und einige anonymisiert, da diese Menschen als Christen fürchten, in ihrem Land verfolgt zu werden» (S.8). Im Folgenden einige Perlen dieses Buches, das ursprünglich auf Französisch erschienen ist:

Felipe aus González Catán, Argentinien

Als Sie von Jesus den Ruf erhielten, Papst zu werden, was kam Ihnen da als Erstes in den Sinn?

Was genau ich in diesem Moment dachte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. In so einem Augenblick denkt man an gar nichts … (S. 22)

Rodrigo aus Huechuraba, Chile

Papst Franziskus, wohin geht eigentlich das Geld des Vatikans?

Von diesem Geld werden Schulden bezahlt. Und Gott ist wirklich gut, richtig gut. Denn ist eine Gemeinde oder eine religiöse Einrichtung nicht arm – obwohl sie es sein sollte – und verwaltet ihr Geld schlecht, dann schickt er ihr in der Regel einen schlechten Wirtschafter, sodass es zu Katastrophen und schliesslich zum Bankrott kommt. Das Geld des Vatikans – oder vielmehr das Geld, das der Vatikan haben sollte – ist für gute Werke und für Mittel zur Verkündigung des Evangeliums gedacht. Das geschieht auch mit einem Teil des Geldes. Doch derzeit kann man in den Zeitungen lesen, dass ein Prozess gegen dreizehn Personen des Vatikans bevorsteht, denen Betrug und finanzielle Delikte vorgeworfen werden. Und es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Dass Männer der Kirche – Priester, Bischöfe, Kardinäle – in Luxuslimousinen durch die Gegend fahren, statt beispielhaft in Armut zu leben, tut mir weh. Sie geben ein extrem negatives Zeugnis ab. Und obschon viele Menschen im Vatikan – Kardinäle wie Bischöfe – arm sind, dominiert doch das Bild vom Prunk und Pomp. Der Vatikan braucht hier eine kontinuierliche Bekehrung, um sich nicht in den Fängen des Reichtums und der Macht zu verstricken. (S.36)

Jesús

Warum fällt es uns Menschen so schwer, liebevoll zu sein, und warum ist das seit jeher so?

Theologen würden antworten, das liegt an der Erbsünde. Wir haben einfach einen grundlegenden Fehler: unseren Egoismus. Mithilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, bemühen wir uns zwar darum, diesen Fehler zu heilen, aber wir haben alle diese Tendenz zum Bösen in uns. Wäre es anders, würde ich morgen die ganze Welt heiligsprechen. (lacht) (S.40)

Cyrus aus Qom, Iran

Manche Gemeinschaften, die sich auf die Bibel stützen, lehnen Homosexuelle ab. Wie denken Sie darüber?

Die Bibel muss gut gelesen und interpretiert werden. Gott liebt jeden Mann und jede Frau unabhängig von seiner bzw. ihrer sexuellen Orientierung. Und ich habe schon mehrfach gesagt: Wer bin ich, dass ich eine Person aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verurteile?

Vor ein paar Tagen haben wir eine Impfkampagne gegen das Coronavirus organisiert für Menschen, die auf der Strasse leben, und für die Armen von Rom. Das waren drei intensive Tage. Jede Person wurde sehr respektvoll behandelt. Dann trafen zwei Busse ein, in denen sich transsexuelle Personen befanden. Einige Leute, die vor Ort waren, warnten dann den Kardinal, der sich um die Kampagne kümmerte – übrigens ein Kardinal, den ihr niemals in roten Gewändern, sondern immer mit Hose und Jacke sehen werdet – mit den Worten: «Vorsicht! Da kommen Transsexuelle …!» – «Impft sie!», rief der Kardinal sofort. Und er fügte hinzu: «Nur eine Sache noch: Fragt sie nicht, ob sie Mann oder Frau sind, um sie nicht zu kränken.» Alle haben ihren Platz im Haus Gottes. Alle.

Jedes Mal, wenn ich mit einer solchen Situation konfrontiert werde, muss ich an Jesus denken und an seinen Willen, uns alle zu retten. Das bringt mich dazu, in jeder Person eine Schwester oder einen Bruder zu sehen – so einfach ist das.

Es irritiert mich, wenn man die Probleme der Menschen derart hervorhebt. Man tut ihnen damit Unrecht, und sie leiden darunter. Wir müssen ihnen gegenüber sehr, sehr respektvoll sein, und wir müssen untereinander respektvoll sein. (S. 74)