Telebibel: Vom 1.-15. August 2022 ist es wieder so weit. Spannend ist es auf den Spuren von biblischen Gottesbegegnungen. Gen 18,20-30; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13. Hier können die Beiträge gehört werden. Viel Vergnügen.

Kategorie: Allgemein

Hinabsteigen und sehen, wissen

Predigt vom 24.07.2022, Gen 18,20-32; Lk 11,1-3

Liebe Mitfeiernde

«Wie sage ich es meinem Kinde?» Ist eine didaktisch wichtige Frage für Eltern und Erziehungspersonen. Für Gott stellt sich diese Frage auch immer wieder neu: «Wie sage ich es meinem Menschen?» Oder hier: «Wie sage ich es dem Abraham?»

Die Lehr-Situation im Buch Genesis stelle ich mir folgendermassen vor. Der gastfreundliche Abraham und seine Frau bewirten drei fremde Männer – und wir alle – auch Abraham – wissen, dass die drei Gott sind. Mag sein, dass Abraham über die Städter in Sodom und Gomorra geklagt hat und sie weghaben möchte. Ähnlich geht es mir heute mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Er geht mir auf die Nerven und ich mag nichts mehr davon hören. Da soll doch bitte einmal einer durchgreifen und für Ordnung sorgen! Da weder mächtige Politiker:Innen noch Religionsvertreter:Innen etwas zu bewirken scheinen, soll doch Gott mal selber hingehen und durchgreifen. Oder etwa nicht?

Im Buch Genesis sagt Gott zu Abraham, dass er sich die beiden Städte mal genauer ansehen will und die drei Männer brechen nach Sodom auf. Doch jetzt geht Abraham in sich und auch wir wissen heute, dass einige Atombomben über Russland und der Ukraine die Probleme nicht wirklich lösen. Zur Problemlösung gibt es keinen roten Knopf! Abraham realisiert, dass es auch in Sodom und Gomorra gute und gerechte Menschen gibt. Und vielleicht ist er und auch wir nicht ganz lupenrein. Im Tagesevangelium lehrt uns Jesus jedenfalls auch entsprechend zu beten: «Und erlass und unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist» (Lk 11,4).

Abraham beginnt mit Gott zu verhandeln und ist mächtig stolz auf sich: «Siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Gott zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin» (Gen 18,27). Und Abraham nimmt allen Mut zusammen und handelt bis zu zehn Gerechten herunter. Nun, ich habe nicht den Eindruck, dass wir Menschen Gott herunterhandeln müssen, eher dass wir Menschen ab und zu unseren eigenen Zorn und Eckel, aber auch unsere Ängste und Befürchtungen etwas beruhigen müssen. Interessanterweise spricht Gott im Buch Genesis nichts von Zerstörung und Richten. Sondern: «Ich will hinabsteigen und sehen, … Ich will es wissen» (Gen 18,21). Abraham hat seine Lektion gelernt. Es gibt auch in Sodom und Gomorra gerechte Menschen, wie es diese auch in der Ukraine wie auch in Russland gibt – wenn auch ich diesen Krieg als Sünde wahrnehme und im Moment keine Lösungen für Gerechtigkeit und Frieden wüsste.

Hinsehen und Wissen nehme ich aus der wunderbaren Erzählung im Buch Genesis für heute mit. Jesus von Nazareth ergänzt im Lukas-Evangelium noch mit gemeinsam Beten, selbstkritisch sein, vergeben und sich gegenseitig unterstützen – dem Freund auch um Mitternacht Brot geben – sowie um den Heiligen Geist zu bitten.

Ich weiss, den Fisch hätte ich lieber in den Händen als nur versprochen. Und trotzdem tut es immer wieder gut, biblische Sätze zu verkosten, zu lernen, zu meditieren und manchmal zu erleben, dass sie sich auch erfüllen!

«Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet» (Lk 11,9-10).

Neun Monate nachdem die drei Männer den betagten Abraham verlassen hatten, bekam Sarah ihr erstes Kind und es entstand – so jedenfalls die Bibel – ein grosses und fruchtbares Volk. Das scheinbar unfruchtbare Ehepaar wird zu dessen Stammeltern. Was in der Begegnung noch Verheissung war, wurde zur Realität. Jesus verheisst im heutigen Tagesevangelium: «der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten» (Lk 11;13). Um den Heiligen Geist bitte ich in diesen Tagen besonders gerne.

Hinsehen und Wissen, gemeinsam Beten, Selbstkritisch sein, vergeben und sich gegenseitig unterstützen sowie um den Heiligen Geist zu bitten – das sind die sieben Punkte, die mich, die uns in den kommenden Tagen begleiten können. Und vergessen sie das Bitten, Suchen und Anklopfen nicht. Da ist Gott und der Heilige Geist in allen Dingen. Vielleicht hilft das leichter und gelassener in schwierigen und herausfordernden Zeiten zu leben, ohne die Augen zu schliessen. Amen.

Drei Eins machen Eins

Predigt zum Dreifaltigkeitssonntag, 12. Juni 2022, Spr 8,22-31; Joh 6,12-15

Liebe Christen, liebe Christinnen,

ein Gebet beginnen wir oft mit «Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes». Psalmen und andere Gebete beenden wir manchmal mit dem «Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist». Im liturgischen Grundsatz heisst es: «So, wie die Kirche betet, so glaubt sie». Wir glauben also die Trinität. Manchmal beten wir auch Dinge, die wir nicht verstehen oder vielleicht gar nicht wirklich verstehen können. Mir geht es oft so mit der Trinität – und heute am Dreifaltigkeitssonntag ist es wohl wieder einmal an der Zeit, sich über unseren Dreifaltigkeits-Glauben Rechenschaft zu geben.

Und diese Rechenschaft wird in den letzten Jahren wieder vermehrt von uns gefordert. Vor allem muslimische Freunde und Freundinnen fragen nach: «Glaubt ihr nun an einen oder an drei Götter?» Wir glauben an den einen Gott, das ist schnell gesagt. Und jüdische Freunde und Freundinnen weisen uns darauf hin, dass es in der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, gar keine Lehre der Dreifaltigkeit gäbe – und damit haben sie auch recht.

Aus dem Buch der Sprüche haben wir in der Lesung die Weisheit Gottes sprechen hören: «Gott hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, vor seinen Werken in der Urzeit». Die Weisheit Gottes gab es also schon vor der Schöpfung der Welt. Und später kommen meine beiden Lieblingssätze dieser Perikope: «Ich war als geliebtes Kind bei Gott. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit». Welch ein Bild. Wie ist es zu verstehen?

Im heutigen Tagesevangelium nach Johannes sagt Jesus: «Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch in der ganzen Wahrheit leiten». Jesus selber hat noch nicht alles gesagt. Und in diesem Bibeltext heisst es auch: Alles, was mein Vater hat, ist mein;». Jesus, Geist und Vater kommen also im Johannesevangelium vor. Und trotzdem, für uns Christen und Christinnen ist es wichtig, dass wir an den einen Gott glauben. Und gerne zitieren wir dazu aus dem Buch Deuteronomium: «Höre Israel! Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig». Und an diesem Bekenntnis kommen wir nicht vorbei und wir halten es auch hoch. Es gilt nicht nur den Juden und Jüdinnen. Und wenn wir Christen und Christinnen über die Trinität sprechen, dann stellen wir damit unseren Ein-Gott-Glauben nicht in Frage.

Ich möchte mich hier nicht in die Trinitätstheologie vertiefen. Es gibt für mich einige praktische Gründe dafür, dass wir Gebete oft mit «Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes» beginnen oder mit «Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist» beenden. Vier Punkte fallen mir ein:

- Gott bleibt uns Geheimnis: Nein, Gott lässt sich nicht auf den Punkt bringen – auch wenn wir Menschen es oft versuchen. Er ist nicht zählbar, wie es Menschen gerne hätten. Er passt nicht in unsere Ordnung der Zahlen. Er ist weder Mensch noch Mann noch Frau, eben Gott. Er bleibt das geheimnisvolle DU. Er ist anders als anders. Eins und drei – und trotzdem einzig.

- Gott ist nicht einsam, aber Begegnung in sich selber: Vor uns steht kein einsamer Gott, wie ich ein einsamer Mensch sein kann. Der EINE ist Leben und Gemeinschaft in sich selber. Mir gefällt das Bild der überschäumenden Liebe. In Gott lebt so viel Liebe, dass er diese Liebe auch nach aussen tragen will, kann; auch zu uns Menschen.

- Gott begegnet uns in der Weltgeschichte im Menschen Jesus von Nazareth: Er ist zwar in Jesus in unsere Welt und Geschichte eingetreten, aber er geht darin nicht auf; als Jesus Christus ist und bleibt er Gott – was das auch immer heissen mag. Und auch Jesus Christus ist mir ein Geheimnis. Da gibt es Menschliches, was ich erahnen, teilweise verstehen kann. Doch bleibt mir sein Gott-Sein fremd. Vielleicht ist ja schon «Gott-Sein» ein falscher Ausdruck.

- Gott ist immer bei uns, in unserer aller Herzen: «Es war meine Freude bei den Menschen zu sein». Diesen biblischen Satz muss ich wiederholen: «Es war meine Freude bei den Menschen zu sein». Schön ist Gottes Weisheit gerne bei, mit und in uns! Das tut so gut, gibt Hoffnung und Vertrauen. Aber eine konkrete Vorstellung dazu habe ich keine.

Für die Vorstellung «Gott ist mit Freude bei uns» habe ich im Hinduismus eine wunderbare Erzählung gefunden, die ich mit euch teilen, geniessen möchte. Der hinduistische Gott Krishna sehen wir auf Bildern oft Flöte spielend dargestellt Eine Erzählung dazu geht in meinen Worten so: Krishna erscheint auf der Erde als Hirt verkleidet und beginnt freudig einmalige Melodien zu spielen. Die Hirtinnen hören die himmlischen Klänge und lassen ihre Kühe sowie ihre Männer unbedient stehen, legen die Arbeit nieder und folgen dem Flötenspiel und beginnen im Takt der Flöte zu tanzen. Als viele Hirtinnen um Krishna herumtanzen, gibt es zu wenig Platz zum Tanzen und unter den Hirtinnen Streit, wer am nächsten bei Krishna sein dürfe. Diesen Streit will der göttliche Flötenspieler vermeiden; er möchte den Menschen Freude bringen. Krishna zieht sich zurück und kommt seither in ganz vielen Flöte spielenden Hirtengestalten auf die Erde und spielt jeder Hirtin ihr persönliches Lied. Er spielt allen. Und trotzdem bleibt Krishna einer. Gott kann das! Ach ja, liebe Männer, wir bleiben von diesem Tanz nicht ausgeschlossen. In Indien tragen an diesem Krishna-Gedenktag die Männer Frauenkleider und kommen so auch zum Tanz, zur Gottesbegegnung mit Krishna. Halt etwas anders als erwartet! Aber immerhin!

Zum Schluss

noch einmal meine praktischen Argumente für die Dreifaltigkeit, die

Dreieinigkeit, die Trinität:

Gott ist und bleibt uns Geheimnis

Gott ist nicht zählbar, nicht quantifizierbar im menschlichen Sinn

Gott ist nicht einsam, aber Begegnung in sich selber

Gott ist in sich überströmende Liebe

Gott begegnet uns in der Weltgeschichte im Menschen Jesus von Nazareth, aber …

Gott ist immer bei uns, in unserer aller Herzen – auch heute, bei ihnen und

bei mir. Und er bleibt trotzdem einer. Amen.

Plädoyer für die Freiheit Gottes

Aus dem Franziskuskalender 2023: Wenn man wahrnimmt, was Menschen über Gott schreiben, beten und sagen, wird das Korsett für den allmächtigen Gott manchmal sehr eng. Er wird in allzu menschliche Vorstellungen eingesperrt.

Im biblischen Buch Hosea ist häufig zu lesen: «Denn Gott bin ich und nicht Mensch.» (frei nach Hos. 11, 9) Wenn man exakt aus dem Hebräischen übersetzen würde, dann wäre richtigerweise Mensch mit «Mann» zu übersetzen: Denn Gott bin ich und nicht Mann!

Aber eben, Männer stellen sich Gott als Mann vor und denken, sie seien wie er. Oder sogar: Gott sei wie wir Menschen, Männer. Darum soll er stark, unbezwingbar, siegreich und vor allem allmächtig sein. Doch, vielleicht ist Gott eben Gott, und so weder menschlich noch männlich. Vielleicht ist er anders, ausserhalb unseres menschlichen Vorstellungshorizontes; eben frei und eigen, geheimnisvoll und uns nicht bekannt.

Die Kritik der Vereinnahmung Gottes durch die Menschen ist nicht neu. Im alten Griechenland war es der Philosoph Xenophanes (ungefähr 570-475 vor Christus), der die menschlichen Gottesvorstellungen von Homer und Hesiod kritisierte und diese pointiert formulierte:

«Wenn die Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus.» Wenn also Männer Götter haben, dann sehen sie wie Männer aus! Diese Vereinnahmung Gottes ist bis heute aktuell und scheint es zu bleiben. Aber eben: «Gott bin ich und kein Mann!»

Ernüchterung

Christen und Christinnen werden hier vielleicht Einspruch erheben, wie Menschen anderer Buchreligionen auch. Uns Menschen wurde offenbart, Gott hat sich gezeigt. In heiligen Büchern wurde ja von auserwählten Menschen beschrieben, wie Gott ist (auch im Hosea-Zitat).

Doch wie steht es um unsere alltäglichen Erfahrungen mit dem allmächtigen, helfenden und rettenden Gott? Wir singen ja laut und überzeugt: «Er hat die ganze Welt in seiner Hand.» Wirklich? Vielleicht spricht die niederländische Mystikerin Etty Hillesum, 1943 in Ausschwitz gestorben, heutiges Lebensgefühl mit ihren Aufzeichnungen im Tagebuch eher an:

«Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen.»

Im Schweigen und Nichterfahren die Hoffnung, die Erinnerung an Gott nicht verlieren.

Gegen die Geschwätzigkeit

Der Kirchenlehrer Gregor von Nazianz kritisierte schon im vierten Jahrhundert die «Geschwätzigkeit und das masslose Lehren der Theologen». Dionysios Areopagita ging im fünften Jahrhundert mit menschlichen Zuschreibungen an Gott besonders hart um. Zwar sei Gott der Urheber aller Eigenschaften der Dinge, und daher habe er eine tiefe positive Beziehung zu ihnen, aber er bleibe jenseits des Seins.

Daher müsse man ihm noch viel mehr die Eigenschaften der Dinge absprechen, derart, dass «die Negationen bei den göttlichen Dingen wahr, die positiven Aussagen hingegen der Verborgenheit der unaussprechlichen Geheimnisse unangemessen sind». Menschliches Sein und göttliches Sein sind verschieden und deshalb nicht zu vermischen.

Die Westkirche hielt um 1215 am vierten Laterankonzil fest: «Zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so grosse Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch grössere Unähnlichkeit festzustellen wäre.»

Ebenso ist es beispielsweise mit der menschlichen Vorstellung von der Allmacht Gottes, die der wahren Allmacht Gottes völlig unähnlich ist. Der allmächtige Gott wird in Jesus von Nazareth von Männern ans Kreuz geschlagen, was wenig mit menschlichen Allmachtsvorstellungen zu tun hat. Menschlich gesehen hat das mit Ohnmacht, Scheitern zu tun.

Liebe den Nicht-Gott

Sollen Menschen aufhören von Gott zu reden und ihn und sein ganz Anderssein vergessen? Dies auf die Hoffnung hin, zumindest nichts falsch zu machen und keinen Irrtümern aufzusitzen.

Einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Ludwig Wittgenstein, riet: «Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.» Dann wäre die Freiheit Gottes gewährleistet.

Und trotzdem fühlen sich Christinnen und Christen gerufen und gesendet, das Reich Gottes zu leben und daran mitzubauen. Dabei wissen sie, dass es Gott ist, der dieses Reich aufbaut und nicht wir Menschen, wenn sie auch vom Leben Jesu her wüssten, wie sie mitbauen können. Vielleicht kann uns dabei der Mystiker Meister Eckhart eine Orientierung sein: «Du sollst ihn lieben, wie er ist: ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild.»

Von Gott also nichts wissen, aber ihn lieben. Und allfällige Vorstellungen immer wieder beiseiteschieben und übersteigen. Denn Gott ist und bleibt anders – eben frei. Mann – Mensch – lass Gott Gott sein.

Kasten : Einige Gedanken und Zitate finden sich im Abschnitt «Negative Theologie – positiv», S. 129-130, in Johannes Röser, Auf der Spur des unbekannten Gottes, Christsein in moderner Welt, Herder Verlag, Freiburg, Basel, Wien, 2021. Das Buch ist sehr zu empfehlen und deckt einen weiten Horizont menschlichen Gott-Suchens ab.

Warten und Erwarten

ITE 2022.2 Warten ist stets an einen konkreten Zeitabschnitt und bestimmten Ort gebunden. Einerseits sollen solche Warteräume in der modernen Welt verschwinden oder überdeckt werden, andererseits wird gerade das Warten wieder als neue Kraftquelle entdeckt. Dann kann sich das Warten vom Erwarten entkoppeln.

Der schmächtige Bruder Josef Hangartner selig war bei den Menschen sehr beliebt – und dies trotz des Umstandes, dass er seine Meinung gut und gewandt vertreten konnte. In jüngeren Jahren war er in Zürich ein geduldiger und überzeugter Hausmissionar. Dabei war der nette Bruder nicht nur auf der Kanzel bekannt für seine eindeutigen Ansichten, sondern später auch mit seinen Leserbriefen in den Redaktionen. Und bei dieser Geschichte hier geht es um den Warteraum im neugebauten, besser, im Burgenstil rückgebauten Bahnhof Rapperswil.

Vor dem Rückbau des Bahnhofs gab es im Hauptgebäude einen gemütlichen und bequem eingerichteten Wartesaal. Wem das lebendige Kloster am See zu unruhig wurde, der konnte sich in diesen Warteraum der Bahn zurückziehen und herunterfahren – gedacht und genutzt wurde dieser Raum von Menschen, die auf einen Anschluss warten mussten. Und da dies (früher) des Öfteren vorkam, gab sich die SBB Mühe, diesen Ort auch mit Lebensqualität auszustatten. Alte Bahnhöfe kennen manchmal heute noch berühmte und künstlerisch gestaltete Wartesäle. Vor allem die Decken mittelgrosser Bahnhöfe wurden von schönen Bildern bekannter Künstler geziert.

Vergangene Kultur des Wartens

Nach dem Umbau des Bahnhofs Rapperswil wurde in der zentralen Halle ein Kaffi eingerichtet. Als Bruder Josef eines Tages hinsass, um einen Gast zu erwarten, kam die Kellnerin und fragte freundlich, was er sich wünsche: «Ich möchte hier im Wartesaal auf einen Freund warten und habe im Kloster gut gegessen», war Josefs klärende Antwort. Er hatte also keinen Wunsch offen. Die freundliche Bedienung zeigte dem alten Mann die Schiebetüre, die im neuen Gebäude automatisch auf und zu geht. So stand Bruder Josef bald wieder draussen vor der Türe und fror im Winter an der Kälte, wartete auf seinen Freund – und genau da entstand in seinem Kopf ein Leserbrief; der dann zu Hause nur noch mit der Speicherschreibmaschine in die Tasten gehämmert werden musste.

Josef wurde nett darauf hingewiesen, dass es neu auf den Perrons, ganz nahe bei den Zügen, Wartekabinen gäbe, die im Winter sogar geheizt seien.

Doch mit der Kultur des Wartens und Geniessens konnte der Kapuziner diese funktionalen Kabinen nicht mehr in Verbindung bringen. Wenn er im schönen Raum des ehemaligen Wartesaales sein wollte, dann war er gezwungen zu konsumieren. Oder beim Warten eben auf engen Gitterbänken, hinter Plexiglas-Scheiben ausgestellt, auf dem Perron zu verweilen. Und wenn es kalt ist, dann stehen die Wartenden dicht gedrängt und hoffen nur noch, dass der Zug bald kommt. Hier wird das Warten funktional reduziert und mühsam.

Ein Ende des Wartens

2016 war im Blick zu lesen «SBB schliesst Luxus-Lounges in Zürich und Genf. Weil man an den Bahnhöfen in Zürich und Genf kaum mehr auf Anschlusszüge warten muss, schliesst die SBB ihre 1.-Klass-Lounges per Ende 2016». Begründet hat die SBB diese Entwicklung mit den stets kürzer werdenden Anschlusszeiten und den besser werdenden Verpflegungsmöglichkeiten in und um die Bahnhöfe. Deshalb seien diese Lounges von den Reisenden nicht mehr gefragt. Und folgerichtig werden moderne Bahnhöfe immer mehr zu Verpflegungs- und Einkaufszentren, Konsumtempeln und sind nicht mehr Orte des Verweilens und Wartens. Und oft staunt man, dass es am Bahnhof überhaupt noch Züge gibt. Warten wird dann mit Konsum und Shoppingzeit gleichgesetzt und manchmal künstlich verlängert.

Ist Warten etwas, was abgeschafft gehört? Ist Warten etwas Neues, das erst an den Bahnhöfen erfunden worden ist? Warten besteht aus einer Zeitspanne an einem bestimmten Ort in Erwartung von Etwas, beispielsweise einem Zug. Im Zusammenhang mit dem Reisen geht es einerseits darum, Wartezeiten zu reduzieren und am liebsten zu eliminieren. Andererseits lässt sich in den Bahnhöfen gut beobachten, wie diese für Menschen und Menschengruppen zu beliebten Treffpunkten geworden sind. Orte, wo sich einander bekannte oder unbekannte Menschen treffen und unterhalten können.

Die Menschen warten, seitdem es Menschen gibt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Menschen vermutlich warten, seitdem es Menschen gibt. Der Jäger wartete auf das zu erlegende Tier und kannte den richtigen Zeitpunkt und Ort dazu. Sammler und Bauern mussten warten, bis die Pflanzen gewachsen und reif zum Essen sind. Dazu mussten auch sie schon zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. In der Wüste gibt es keine Äpfel zu ernten. Hirten wandern heute noch mit ihren Tieren zur richtigen Jahreszeit an den Weideort und warten, bis die Tiere das Gras gefressen haben. In Schweizer Bergtälern gibt es eine klar definierte Bergwirtschaft mit vorgegebenen Wartezeiten. Vor allem die Walser waren in der Schweiz geschickte Berghirten, die genau wussten, wann das Vieh wo sein muss. Und eben, wie lange man warten muss, um höher oder tiefer zu ziehen.

Das Gebet als Warten und Aushalten

Stimmungsvoll flackern die Kerzen in der Antoniusgrotte in Rapperswil. Ein kleiner dunkler Raum mit einem Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Ein Vater tritt mit seinen beiden Kindern ein. Diese stolpern mit glänzenden Augen zum Kerzenständer. «Eine Kerze für unsere Omi», sagen sie ganz ernst. Omi ist im Spital und die Familie hofft, dass sie gesund wird. Beim Anzünden denkt der Mann an die schwierige Situation am Arbeitsplatz. Hoffentlich muss Elmar die Firma nicht verlassen. Schweigend schauen sie in die flackernden Kerzen. Etwas abseits im Dunklen sitzt eine Frau innerlich unruhig in schwere Gedanken versunken. Ihr Mann hatte einen Herzinfarkt und sie hofft, dass das gemeinsame Leben noch lange glücklich weitergeht. «Karl ist ein guter Vater und Ehemann», geht ihr durch den Sinn. Im Moment handeln die Ärzte, und sie ist hier in der Stille am Warten. Erwartet einen gemeinsamen Lebensabend, der hoffentlich wunderbar wird.

Warten selbst hat eine Qualität, die gepflegt und genossen werden darf.

Das Leben kennt spezielle Warteräume und auch diese sind in Veränderung. Vor allem im Mittelalter war das irdische Leben der Ort und die Zeit des Wartens auf das ewige Leben an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit – eben die Ewigkeit. Theologinnen und Theologen betonen sehr, dass Ewigkeit nichts mit irdischer Zeit zu tun hat. Auch heute noch gibt es Menschen mit solchen Jenseitsvorstellungen.

Andere Stimmen lassen das «Nachher» offen und betonen das gute Leben im Jetzt. So oder so gehört Warten zum Leben. Vielleicht kann mit der Beschleunigung und der Planung des Lebens «Wartezeit» verkürzt werden. Oder vielleicht ist von Bruder Josef zu lernen, dass Warten selbst auch eine Qualität hat, die gepflegt und genossen werden darf.

Eine Spiritualität des Wartens

Pflücke die alltäglichen Wartezeiten als Geschenk und fülle sie mit deiner, vielleicht auch mit Gottes Gegenwart. Schliesse auf dem Perron die Augen und atme tief durch. Komme an der Bushaltestelle zuerst einmal bei dir an und verweile. Sehne dich nach diesen Dichtemomenten des Glücks und des Alltags. So kann man es von spirituellen Lehrern und Lehrerinnen hören. Nimm dir die Zeit an jedem Ort, in jedem Moment, der sich bietet, zu warten, vielleicht auch zu erwarten, dass Gott kommt, dass das Leben Tiefe und Weite erhält, dass du da bist und lebst. Doch schon das Warten selber hat seinen Sinn und seine Wirkung. Denn das Meditieren soll ja, so zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen, gesund sein.

Niemals – niemand – niemand

Predigt vom 8. Mai zu Offb- 7,9.14b-17 und Joh 10,27-30

Liebe Mitfeiernde am Tisch des Wortes Gottes

Ich kann mich noch gut an die 80iger Jahre erinnern. Da war meine Angst vor einem Atomkrieg auch schon präsent. Filme handelten vom Tag danach und Menschen gingen auf die Strasse. Relativ lange waren diese Atombomben in den letzten Jahren fast vergessen, zumindest nicht mehr bedrohlich. Nun ist die Angst wieder zurück. Ein nukleares Kriegs-Szenario weckt in mir Aggressionen und es entstehen innerlich Gottesbilder von einem Gott, der Ordnung schafft und eingreift. Da kann Gott doch nicht nur zusehen; ER, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde; ER, der Schöpfer von Menschen.

Vor einigen Tagen hat mich bei meiner morgendlichen Meditation folgender Text von Andreas Knapp (in: Tiefer als das Meer, Gedichte zum Glauben, Regensburg, Echter 2018) sehr angesprochen und zum Nachdenken angeregt:

der Herr

wer den Thron deines Herzens besetzt

zu dem du aufschaust

den du anhimmelst

der dich beherrschen darf

den machst du zu deinem HerrnER steigt vom Thron des Himmels herab

begegnet dir auf Augenhöhe

kniet sich nieder auf die Erde

und wäscht dir die Füsse

so herrlich will die Liebe sein

Stimmt. Wen mache ich heute zu meinem Herrn? Die Angst vor einem Atomkrieg, einem Weltkrieg. Mächtige Menschen, die über Armeen und Waffen verfügen, Geld und Einfluss haben. Nein. Solche Menschen sollen und dürfen nicht meine selbstgemachten Herren sein. Darauf kann ich verzichten und von ihnen will ich mich nicht provozieren und bestimmen lassen. Sie haben kein Recht auf meine Angst oder sogar meine Ehrfurcht. Weg damit! Diese Herren sollen nicht mein Herz besetzen. Zu solchen Mächtigen will ich nicht aufschauen oder sie sogar anbeten. Waffen, Atombomben dürfen meine Vorstellungskraft nicht beherrschen mich innerlich aggressiv werden lassen; und ihre Besitzer sind nicht meine Herrn.

Und wie ist nun unser Vater im Himmel wirklich, ER, der uns alle zu Geschwistern macht? In der Lesung und im Tagesevangelium finden sich wunderbare Motive, Themen und Bilder für einen liebenden, aufmerksamen und barmherzigen, mütterlichen Gott. Diese biblischen Bilder zeugen vom Vertrauen auf eine Gottes-Beziehung, die alles und alle Zeiten überdauert.

Das heutige

Tages-Evangelium versichert mir, dass Gott mich kennt und ich von ihm ewiges

Leben erhalten habe. Ich werde niemals zugrunde gehen und niemand kann mich

Gottes Hand entreissen. Auch keine Atom-Bomben. Welch eine Verheissung in die

heutige Kriegs-Angst-Situation hinein. Und weil ich Trost wirklich nötig habe, wiederholt

und betont das Johannes-Evangelium drei Mal: niemals, niemand, niemand.

Sie werden niemals zugrunde gehen

niemand wird sie meiner Hand entreissen

niemand kann sie der Hand meines Vaters entreissen.

Welch eine Botschaft an uns! Das ist ihnen, mir, uns allen zugesagt. Können wir diese Worte annehmen und glauben? Das stete Wiederholen und Betonen in diesem kurzen Text zeigt, dass Menschen immer wieder neu auf diese Verheissung hingewiesen werden müssen. Wir sind von Jesu Hand und von des Vaters Hand gehalten und niemals wird das anders sein. Gegeben ist uns ewiges Leben, sagt das heutige Tages-Evangelium kurz und klar.

Mag sein, dass die Lebens-Vision im heutigen Tages-Evangelium in glücklichen Tagen reicht. Doch in Tagen der Krise, des Leidens, des Krieges braucht es vielleicht mehr. Davon zeugt die Lesung aus der Offenbarung des Johannes, welche für schwierige Zeiten geschrieben ist. «Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten», ist da zu lesen. Die Offenbarung macht klar, dass es eine schwierige Gegenwart gibt, geben kann. Doch sind Hunger und Durst, Leiden und Ängste keine Zustände für die Ewigkeit. Sie werden von Gott überwunden. Aber nicht von einem gewalttätigen Herrn, nicht von einem selbstgemachten Gottesbild.

Johannes sieht eine grosse Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen zusammenkommen; niemand kann sie zählen (also auch UkraninerInnen, Russen/Russinnen, SchweizerInnen, AmerikanerInnen, Chinesen/Chinesinnen etc.). Und dann sein grossartiges, feines und friedliches Schluss-Bild:

«Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.» So schön. Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen.

Jesus als das Lamm, welch ein Kontrast zu den kriegerischen Bildern und Texten von heute. Und dieses Lamm weidet und tränkt uns Menschen. Geschenkt wird uns das Leben und nicht der Tod. Gott macht mir Mut und wischt meine Tränen, meine Angst ab. Einen solchen Glauben, ein solches Vertrauen, inneres Wissen, wünsche ich Ihnen, mir, in diesen mühsamen und schwierigen Tagen ganz speziell.

Liebe Mitfeiernde am Tisch des Wortes Gottes

Zum Glück muss ich nicht selbstgebastelten Gottesbilder vertrauen, die aus meiner Angst und Aggression geboren sind. Zum Glück zeigen mir die Bibel, die heutigen Sonntagstexte, einen tröstenden und lebensspendenden Gott, der mich auch schwierige Zeiten in Vertrauen leben lässt. Amen.

…, das einem Menschen entspricht

Predigt vom 24.04.2022 zum 40jährigen Priesterjubiläum von Hans Portmann, Evangelium: Johannes 20,13-31

Lieber Festtagsjubilar Hans

Liebe Schwestern und Brüder

In der Osterzeit werden uns aus den Evangelien einige Begegnungen des Auferstandenen mit Menschen erzählt. Frauen und Männer machen die Erfahrung, dass Jesus lebt, freuen sich darüber, finden Trost und Heilung.

Menschen, vielleicht vor allem Theologen und Theologinnen versuchen das zu verstehen und eine Vorstellung von den Auferstehungs-Erfahrungen zu finden. Lange habe ich das versucht und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Die einen – wie das heutige Tagesevangelium erzählt – erkennen den Auferstandenen an seinen Wunden, andere am Brotbrechen, andere am Wort und so fort. Manchmal erscheint der Auferstandene leiblich, manchmal nicht, manchmal kann man ihn berühren, manchmal läuft er durch Türen und Wände. Manchmal erkennt man ihn bloss an Symbolen wie Wunden oder gebrochenem Brot. Gerne hätte ich jedenfalls ein Bild, ein Verständnis für die Auferstehung, für den Auferstandenen gehabt. Der Verstand will verstehen.

Ich fand ein Bild in der Kunst für den Übergang vom irdischen zum auferstandenen Leben. Auf alten Krippendarstellungen ist manchmal ein Schmetterling dargestellt. Die Vorstellung ist folgende: Im Leben sind wir wie gefrässige und manchmal unruhige Raupen, dann vor der Schlüpfen, Kokonphase, geschieht Ver-Wandlung und es kämpft sich ein Schmetterling aus dem Kokon hervor. Es ist dies ein wunderbares Bild, ergreifend beim Zusehen. Ich hatte einmal zum Meditieren eine solche Raupenzucht im Zimmer. Vor dem Verpuppen rannten die Raupen nächtelang, dann das Warten, plötzlich knackte es und langsam befreite sich ein wunderbarer Schmetterling aus dem Kokon heraus, entfaltete sich und flog nach einer Weile davon. Ich staunte ab der Wandlung.

Wie ist mit den Widersprüchen in den Auferstehungs-Erzählungen umzugeben? Mein Mitbruder Norbert Seibert in Schwyz, ein halbes Jahr lang Mitnovize von mir, würde meinen: Typisch Adrian, der kann es nicht Seinlassen, immer seine Fragerei. Ja, das war im Noviziat nicht anders! Stimmt, und manchmal finde ich auch Antworten, die vielleicht nicht für die Ewigkeit geschaffen sind, aber fürs irdische Leben. Das Bild «Raupe-Schmetterling» war mir vor Jahren sehr wichtig, in den letzten Wochen sind mir zwei andere Gedanken sehr wichtig geworden, die ich euch hier gerne vorstelle:

- Gott kann sich in das Gewand kleiden, das einem Menschen entspricht.

- Gott ist noch anders als anders

Meine 1.

Entdeckung:

Gott kann sich in das Gewand kleiden, das einem Menschen entspricht

Viele von Ihnen haben wohl schon sterbende Menschen begleitet. Manchmal kommt es vor, dass diese Menschen spezielle Träume oder aber auch Wach-Visionen haben. Wie ist damit umzugehen? Sind Träume nur Schäume? Darum habe ich von Simon Peng-Keller das Buch «Sinnereignisse in Todesnähe» gelesen. Er bringt viele Beispiele von Träumen und Visionen und versucht diese einzuordnen und zu deuten. Heute gibt es einen richtigen Hype zu Nahtod-Erfahrungen und dessen Deutungen. Selbst das Schweizer Fernsehen bringt immer wieder entsprechende Sendungen. Bei Simon fand ich die folgenden wunderbaren Sätze: «Dass visionäres Erleben inspiriert sein kann, gehört bis heute zu den Grundüberzeugungen gelebter Religion. Visionäres Erleben und sein Ausdruck sind ‘the stuff of inspiration’. Oder poetischer formuliert: Gott kann sich in das Gewand kleiden, das ihm die menschliche Imaginationskraft näht.»

Diese Formulierung gefällt mir sehr und macht auch Sinn. Der Auferstandene kann den Jüngern mit den Wunden erscheinen oder auch im Brechen des Brotes oder wie es einem Menschen entspricht. Durch die Gabe des Heiligen Geistes kann daraus eine Gottesbegegnung, eine Gotteserfahrung entstehen. Und so sagt der Auferstandene im heutigen Tagesevangelium auch: Empfangt den Heiligen Geist. Gott passt sich dem Menschen und seinen Vorstellungen an. Er macht sich mir, uns verständlich, ja, er kann uns begegnen! Und dazu muss Gott sich nicht in irgendwelche menschliche Konstrukte oder Vorstellungen zwängen. Er ist frei, begegnungsoffen. Nicht ich muss verstehen, sondern Gott zeigt sich mir, dir, uns, so, wie es uns entspricht.

Meine 2. Entdeckung: Gott ist noch anders als anders

Beim Dichter Andreas Knapp fand ich ein sinniges Gedicht mit dem Titel «Weisheit»: «die dinge sind, wie sie sind; wir menschen, sind erst im werden; und gott, noch anders als anders». Ja, oft ist es schnell gesagt, dass Gott anders ist, aber er soll trotzdem in unsere Kategorien hineinpassen. Und so habe ich versucht, Auferstehung und Auferstehungserfahrungen in eine menschliche Logik hineinzuzwingen, auch wenn ich ihm scheinbar sein Anders-Sein belassen habe. Wenn nicht so, dann halt so, eben anders. Materiell oder geistig; spürbar oder sehbar; visuell erkennbar oder eben nicht, leiblich oder eben körperlich, usw. Doch: Gott ist noch anders als anders. Nicht nur das andere, das zweite meiner Vorstellung. Sondern eben auch anders als meine Vorstellung vom Anders-Sein.

Und der Menschen-Vers des Gedichtes von Andreas Knapp stimmt auch, völlig: wir Menschen sind erst im Werden. Immer am Wachsen und staunen. Auch in unseren Gottes-Vorstellungen und in unserer Gottes-Beziehung, im Werden. Mit Gewinn verkoste ich das Gedicht von Andreas Knapp immer wieder neu: «die dinge sind, wie sie sind; wir menschen, sind erst im werden; und gott, noch anders als anders». Ach ja, die Dinge sind, wie sie sind. Das vergesse ich auch gerne. Nicht wie ich sie möchte!

Lieber Hans

Vierzig Jahre Priester, vierzig Jahre Sakramente feiern. Oft erfahre ich das Brotbrechen als irdisches Brotbrechen, ohne tiefere Begeisterung. Ich weiss zwar, dass … und ich kenne einige theologische Theorien zu Sakramenten und zum Brotbrechen. Dann fehlt mir der Heilige Geist und ich lebe aus der Erinnerung. Doch selten, aber immerhin, durfte ich auch schon geistbegabt zur Kommunion schreiten, und so den Auferstandenen erahnen, erspüren. Danke dir für dein Brotbrechen und deinen Dienst, in deiner Art und mit deiner dir eigenen Begeisterung. Amen.

Adrian Müller, www.adrianm.ch

Unbegreiflichkeit Gottes

Samstagsgespräch im Bote der Urschweiz vom 16.04.2022

Hier geht es zum PDF.

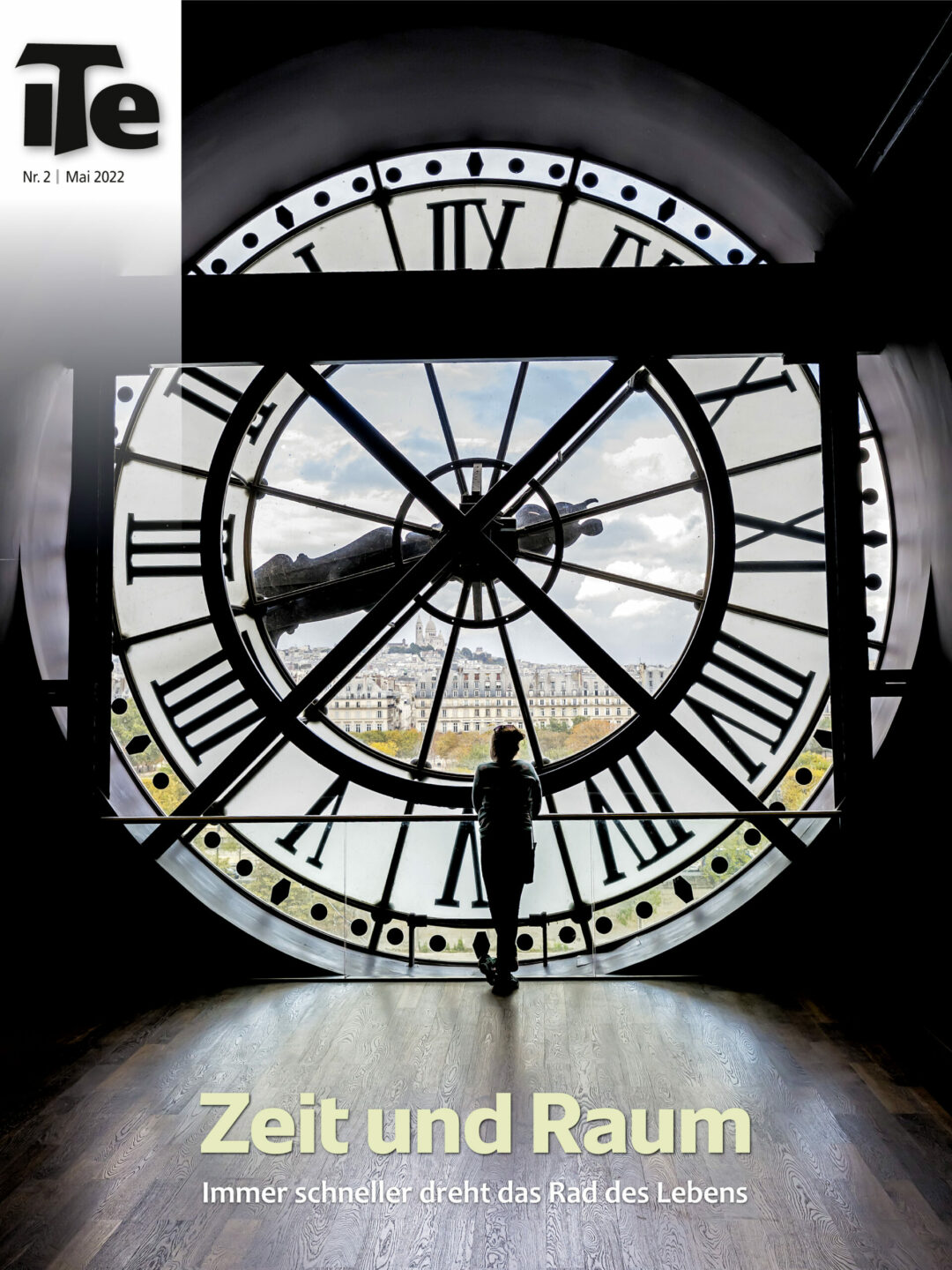

Zeit und Raum

Edito zu ITE 2022.2: Immer schneller dreht das Rad des Lebens

In den Ferien pflegen viele einen anderen Lebensstil als zu Hause während ihres Alltags. Meistens ändert sich in den Ferien der Lebensort und der Tagesablauf. Ich gehe dann gerne irgendwo in der Schweiz wandern und bin froh, wenn ich keinen Wecker mitnehmen muss. Viele Menschen fahren gerne in den Süden, an die Wärme, und hoffen, am Strand und im Wasser Erholung und Musse zu finden – was Ihnen und uns allen immer wieder zu wünschen ist.

Franz von Assisi war ein kreativer Mensch, und so wird ihm einiges nachgesagt. Ich behaupte hier einmal, dass Franziskus der erste konsequente Ferientechniker war und er mir diesbezüglich ein grosses Vorbild ist. Ich kenne keinen anderen Ordensgründer, der für seine Brüder zwei Ordensregeln geschrieben hat: Eine für den Alltag in der Nähe der Stadt und eine weitere für die «Ferien» im Grünen, in der Stille. Und nach meinem Wissen hat sich der engagierte Bruder oft zwei Mal im Jahr für einen Monat in ein Eremo zurückgezogen: einmal vor Ostern und einmal vor Weihnachten.

«Jene, die als Ordensleute in Einsiedeleien verweilen wollen, sollen zu drei oder höchstens zu vier Brüdern sein … und sie sollen ein umzäuntes Stück Land haben … und sie sollen ihre Tagzeiten beten …», so ist in der Regel für Einsiedeleien zu lesen. Gedacht ist dieser alternative Lebensstil als Gegenstück zum aktiven Leben und Wirken in der Stadt. Interessant ist die klare Begrenzung für die Anzahl Brüder wie auch die Begrenzung auf einen abgelegenen Ort. Viel Raum nimmt in der Regel – hier nicht wiedergegeben – die zeitliche Planung und Durchstrukturierung des Tages ein.

Diese Regel für die Einsiedeleien kann auch heute für die Ferienplanung genutzt werden. Mit wem – Familie, lieben Menschen – mache ich wo – einem Ort anderswo – wie – mit einer klaren Tagesstruktur – Ferien. ITE 2/2022 ist keine Feriennummer, doch beschäftigt sich diese Ausgabe mit Zeit und Raum in einer Kultur der Veränderung. Das Leben, die Gesellschaft und Kultur entwickeln sich immer schneller, die Menschen begegnen sich weltweit. Davon handelt diese Ausgabe.

Gratis-Probenummern bei: Missionsprokura Schweizer Kapuziner, Postfach 1017, 4601 Olten. Telefon: 062 212 77 70. Oder www.ite-dasmagazin.ch

Aufbrechen und besser machen

Predigt vom 3.04.2022 zu Joh 8,1-11: Liebe Mitfeiernde

In der Schule, im Leben heisst es stets, Störungen gehen vor. Auch Jesus kannte diesen Grundsatz. Jesus predigt dem Volk als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn stören und seine Rede unterbrechen. Übrigens keine echte, offene Frage, die sie stellen. Die Antwort meinen sie schon zu wissen. Es geht um eine Scheinfrage, eine Fangfrage, um Jesus anklagen zu können.

Für mich gibt es vier Perspektiven auf das heutige Evangelium, so auch vier Verhaltensweisen, die wir wohl aus unserem Leben kennen. Ein Handeln wie das Volk, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, wie die Frau, wie Jesus.

Das Volk kommt zu Jesus und geht dann wieder fort. Es ist und bleibt passiv und beobachtend, vermeintlich unschuldig. Vielleicht auch etwas sensationslüstern? Der Text lässt das offen. Niemand verteidigt die Frau oder Jesus und seine Lehre. Niemand wirft einen Stein. Nach der stillen Intervention von Jesus fühlt man sich sündig, betroffen und geht still. Doch wartet niemand auf das Ende der Begegnung oder auf weitere Worte von Jesus. Ja, auch in unserem Alltag reihen sich viele Situationen und Erfahrungen aneinander. News und ihre Themen kommen und gehen. Halbwissen prägen oft unsere Gespräche und Medien. Haben und nehmen wir uns Zeit, Geschichten zu Ende zu hören und zu verfolgen? Was ist eigentlich Sache?

Die Schriftgelehrten und Pharisäer stören die anderen. Sie kommen sich schlau vor, sie kennen das Gesetz und Mose und sind unehrlich. Sie wissen ihre Antwort schon. Schriftgelehrte und Pharisäer wollen handeln nach der Tradition, ohne Nachdenken oder genaues Hinsehen auf die heutige Situation, ohne Liebe oder Selbsterkenntnis. Was wäre eigentlich Sache? Wo bleibt der Mann, der beim Ehebruch beteiligt war? Profilierungssucht gibt es überall. Doch ist ihre Grundlage nicht Weisheit und Barmherzigkeit. Schriftgelehrte und Pharisäer sind laut und brutal. Je mehr Gebrüll, desto weniger Argumente – so erleben wir es in Politik und im Alltag manchmal auch. Vereinfachend. Schwarz und weiss sehend. Sie hätten vielleicht besser Jesus zuerst einmal aufmerksam zugehört, sich Zeit genommen, bevor sie ihren Aufstand starteten und so Unordnung schaffen. Sind das die wahren Ordnungshüter?

Interessanterweise bleibt die Frau schweigsam. Sie kommt mir vor, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Sie wehrt sich nicht gegen die Anschuldigungen, frägt nicht nach dem beteiligten Mann. Eine kurze Antwort am Schluss an Jesus: «Keiner, Herr». Die Geschichte endet abrupt. Hat die Frau vielleicht noch danke gesagt für das gerettete Leben? Vielleicht noch erzählt aus ihrem Leben? Oder einfach Schwamm drüber und weiter …

Betrachten wir die Erzählung mit dem Erleben von Jesus. Nach dem persönlichen Gebet am Ölberg begibt er sich in den Tempel und lehrt. Dazu setzt er sich, ein Zeichen von Zeit haben und Zeit nehmen, da sein. Und bald wird er unterbrochen und herausgefordert. Nein, er beginnt nicht sofort zu reagieren, zu argumentieren. Er verteidigt weder die Frau noch sich. Er schreibt auf die Erde und niemand schaut und überliefert uns, was er geschrieben hat. Jesus lässt sich Zeit und überlegt, wägt ab. In Konfliktsituation braucht es oft Zeit und Raum. Ich mache gute Erfahrungen mit überschlafen und reifen lassen. Im Aufbrausen liegen die guten Antworten nicht.

«Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie». Die Frage der Sünde steht für Jesus und seine Umgebung ausser Frage. Da wird keine Verteidigung oder Rechtfertigung aufgebaut. Auch Jesus wirft keinen Stein. Im Gegenteil: «Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!» Aufbrechen und besser machen ist die Einladung an die Frau wie an uns alle. Umkehr und Ausrichtung auf das Gute, auf Gott – so die Einladung. Das wünsche ich uns in den kommenden Tagen, aufbrechen und – wenn nötig – besser machen. Dazu sind wir befreit. Jetzt in der Fastenzeit erst recht.

Thesenartig zusammengefasst würde ich meinen:

- Störungen gehen vor und werden ernst genommen.

- Auf falsche, hinterhältige Fragen gibt es gereifte Antworten.

- Unrecht wird wahrgenommen und angesprochen.

- Ideen, Lehren, Traditionen werden an der Realität gemessen.

- Beim Thema Sünde, Schuld braucht es den Blick auf unser eigenes Tun.

- Trotz Sünde, Schuld im eigenen Leben lädt Gott uns ein weiterzugehen und es besser zu machen. Wir werden zum guten Leben befreit.

- Und auch sind wir eingeladen, barmherzig und rücksichtsvoll wie Gott unsere Mitmenschen zu behandeln und zu verteidigen. Amen.